Фотограф Лев Шерстенников: самоотчет о непотерянном времени

Самоотчет. Таким словом в Выборгском фотоклубе называли маленькую персональную выставку, которую ты устраивал раз в несколько лет, чтоб все коллеги узнали, насколько бездарно (или, напротив, гениально) они, годы то есть, были потрачены. Учитывалась лишь одна составляющая быстротекущей жизни, а именно — преданность фотографии.

Текст и Фото: Лев Шерстенников

Очерк «Самоотчет» из книги Л. Шерстенникова «Остались за кадром» печатается в сокращении.

Лев Шерстенников родился в 1938 году в Уфе. Фотографией увлекся с первых классов школы. Закончил в 1960 году Ленинградский институт киноинженеров, но по специальности не работал. Сразу начал печататься в газетах, снимал для «Известий», затем работал в «Литературной газете».

В 1963 году был принят на работу в журнал «Огонек», став сначала вне-штатным, а через год уже штатным фотокорреспондентом журнала. Работа не только позволяла объездить весь Советский Союз и побывать за рубежом, но и представила возможность познакомиться с самыми интересными людьми.

В 2012 году вышли книги Л. Шерстенникова:

«Остались за кадром» — о коллегах — знаменитых фотографах.

«Штрихи. Снимок и слово» — об интересных людях, с которыми довелось общаться.

Детские книжки — снимки и стихи для детей — «Танина книжка» и «Ты и я».

«Маразмышления» (книга стихов, с которой начались все остальные издания).

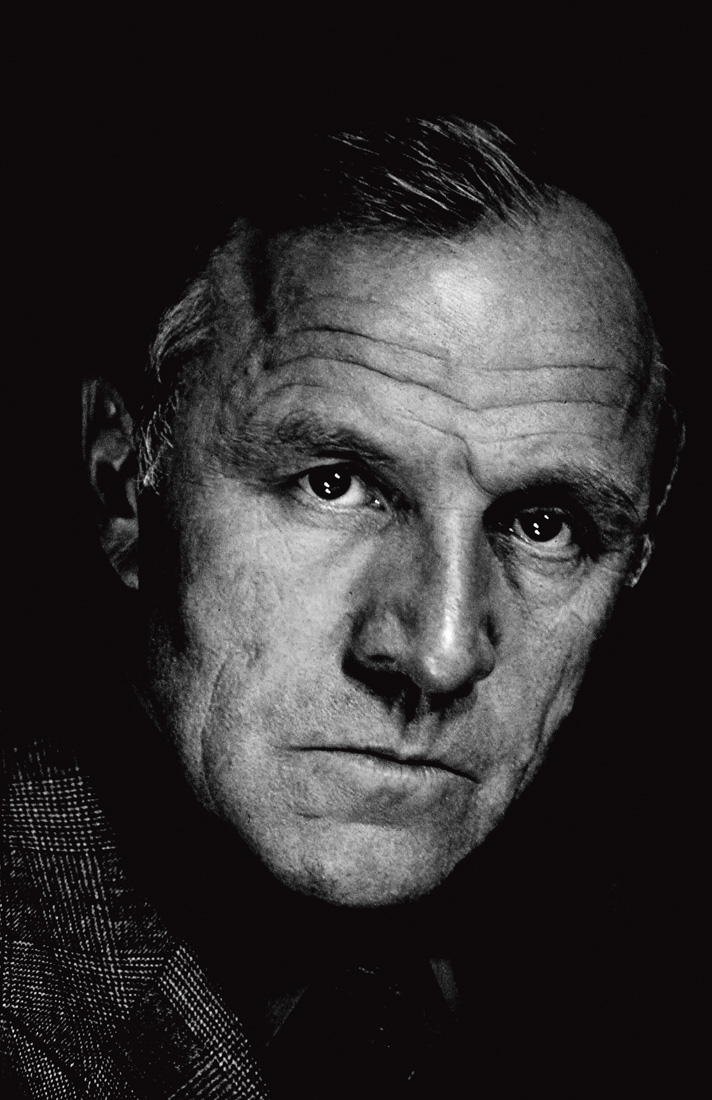

Дмитрий Лихачев

Дмитрий Лихачев

Андрей Сахаров

В такой творческой обстановке я, разумеется, не мог остаться в стороне от процесса. Свою первую пленку я снял в 1946 году. Снял, но проявил еще не сам. Снимал я камерой «Бальда» 4,5х6 — роликовая пленка. Всех кадров я, понятно, не помню, кроме одного. Там я снял приятеля, который специально для съемки снял штаны. Видимо, я сразу понял: для того, чтобы отточить мастерство, нужно работать с натурой.

Следующая пленка была снята лишь в 1949 году. Но начиная с этой пленки, в течение полувека не было и месяца, чтоб я не снял и не проявил хотя бы одной пленки. Проявители, как и брат, я составлял сам. По рецептам, конечно. Были банки с химикатами — метол, гидрохинон, сульфит и так далее. Были маленькие весы, а гирьками служили медные деньги. Номинал от копейки до пятака точно соответствовал весу монеты в граммах.

С самого начала я выяснил у брата, какие выдержки и диафрагмы на пленку 17 DIN (45 единиц ГОСТа) надо ставить на солнце, а какие в пасмурную погоду. Умение «угадывать» выдержку пригодилось во всей дальнейшей профессиональной работе. Фотоэкспонометры, а тем более те, которые не врали, появились у нас по сути, когда мы напечатали уже сотни журнальных страниц и выпустили кой-какие книжки.

Помню, с каким вожделением произносилось слово «Лунасикс»! Обладать им в те времена было престижнее, чем в нынешние собственной яхтой.

Брат мне ничего не говорил про композицию. Да мне и не требовалось. Видно, было врожденное чувство: кадр должен быть заполнен так, чтобы от него по возможности ничего нельзя было отрезать. Но разок он сказал о моменте съемки. Я ему показал вялый снимок пустынной улицы: «Дождался бы, чтоб хоть машина какая-то прошла». Во как! Оказывается, ожидание может что-то изменить в снимке. Эта единственная фраза наставника запомнилась навсегда.

В последних классах школы я уже снимал не переставая: во дворе, на улице, в походах и на велосипедных вылазках, тайно на уроках и явно, даже с установкой света, портреты дома. Я дошел до того, что присутствовать где-либо без фотоаппарата считал настолько бессмысленным, что лучше не присутствовать вовсе. Обычно такие зачумленные мчатся поступать во ВГИК. У меня ума хватило этого не делать. Алексей уже попробовал разок взять эту высоту.

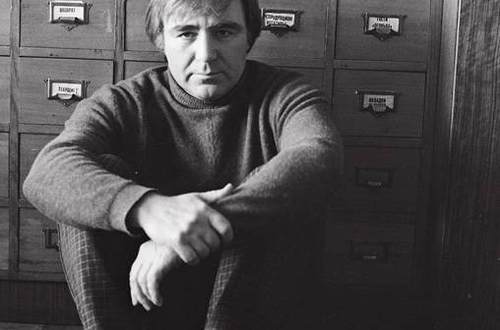

Элем Климов

Белла Ахмадулина

Белла Ахмадулина

Чуть-чуть бы - и преодолел планку… Сколько раз я потом слышал от не попавших в святилище абитуриентов, что ему чуть-чуть не хватило баллов. Ладно, пусть хоть этим утешатся… Я ощущал свой уровень. Возможно, снимать я и могу. Но что я знаю о живописи, об истории кино, об операторах, о массе других, может быть, и никому ненужных вещей, о которых могут спросить вредные дядьки на коллоквиуме (тогда так называли собеседование)?

В местном кинотеатре я увидел информационный плакат Ленинградского института киноинженеров. Факультеты там чисто технические — механический, химический, электро, но приписано: факультативно курс фотографии. Вот это и есть то, что мне надо. Я только потом выяснил: надули, о факультативной фотографии там никто и не заикался. Но поезд уже пошел, и я мчался по рельсам, которые, был уверен, к чему-то фотографическому меня приведут.

Я уже печатался в газетах. «Советское фото», опубликовав какие-то мои снимки, дало мне уверенность: смею дерзать. Приятель спрашивает: «И куда ты хочешь попасть?» — «В «Огонек»!!!» — «Ты, думаешь, единственный дурачок, который мечтает об этом?» Конечно, я не единственный, но у меня цель: сейчас мне двадцать, к тридцати я буду в журнале!

А тут знакомство с Копосовым. Возможно, это самая судьбоносная встреча в моей жизни.

Я даже не могу сказать, что мы с ним дружили. Дружба — это когда никаких тайн. А Копосов настолько вещь в себе, что не только до тайн, до самых обыденных вещей, касающихся личной жизни, не докопаться. Я так не могу. Если человек мне нравится, я контактен, ужасно даже болтлив (как баба, скажет кто-то). Если человек неприятен, я чопорен, насмешлив, груб… Ну, не ангел, знаю это. Но, мне кажется, редко кривлю душой…

И вот Копосов уже в «Огоньке», а ведь ему лишь чуть-чуть за двадцать. Решено: институт я не бросаю, заканчиваю, а дальше ноги в руки. Я в Уфе, направлен на телестудию, но сбегаю фотокорреспондентом в газету, местную. Однако и в центральных что-то мое мелькает. Как и у меня мелькает что-то чеховское: «В Москву, только в Москву!..» Меня «Литературка» берет нештатным. Но я уже могу снимать, где хочу, могу ездить.

А Копосов в «Огоньке» теперь среди ведущих. Голова! Гена чувствует, что и я рвусь в это святилище. Но как прорваться? «Лев, пойми, лишний фоторепортер «Огоньку», в общем-то, не нужен. А если нужен, то такой, который может предъявить что-то свое. В «Огоньке» у каждого есть свой конек. У Умнова это балет, к Бородулина — спорт, Тункель — мудрец, мыслитель, Узлян — скорые репортажи…» А я что? А я все и ничего. Знаю, что Копосов жужжит в уши Фридлянду: есть, мол, такой Шерстенников…

Да Фридлянд и сам знает. Видел какие-то работы в «Советском фото», где он член редколлегии. Потом на «четверге» (опять — самоотчет!) в «Литературке» он заметил: чего-то там парень маракует. Ладно, пусть попробует снять для журнала… Я нахожу тему — биологический институт.

Фридлянд дает цветной пленки, Копосов одалживает широкую камеру — «Ролик». Я рою носом землю, каждую отснятую пленку сразу в проявку, а если есть кадр, Фридлянд отдает его напечатать маленьким в цвете. Видит, похоже, что тема уже сложилась, но я все еще продолжаю снимать. Наконец Семен Осипович говорит: «Довольно! Тему сдаем». Выклеена вкладка, отправлена в типографию, вышел сверкающий журнал. А в нем главная фотографическая тема номера (центральная вкладка) — моя.

Кто такой, по какому праву? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Это потом уже Копосов пересказывает мне бурю, поднявшуюся на летучке. Все мои будущие коллеги и друзья обрушились на Фридлянда. Какое он имеет право разбазаривать святое журнальное место? Они, ветераны, сами месяцами дожидаются возможности напечатать центральную четырехполоску! Да и с какой стати такие темы отдавать невесть кому?! Да не отдавал я, защищается Фридлянд, он сам предложил, да и кровь, мол, журнальную надо слегка омолаживать… Отбился кое-как, не совсем заклевали. Себя спас и меня отстоял…

Юрий Никулин

Юрий Никулин

Михаил Ульянов

Моя тема в журнале определилась поначалу — наука. Мне нравилось снимать великих мужей, академиков — крупнокалиберных людей — личностей. Мне нравилось снимать в лабораториях. Все лаборатории тоскливы — мура мурой. Но зато можно навертеть, напридумывать, что угодно. Если это цвет, то фильтры — красные, зеленые, желтые, синие. В общем-то, околесица, но смотрится. «Нам нужны не факты, а эффекты…» — запомните эту блистательную фразу из кинофильма «Весна». Если черно-белая съемка — впечатки несусветные. Снимаю академика — специалиста по мозгам. А у него у самого из головы растут нейроны. Это я впечатал его в снятую под микроскопом и обращенную в негатив ткань. Оказалось, это то, что для журнала и надо.

Но кроме науки возникали у меня и другие съемки. Однажды меня послали в колхоз. Колхоз должен был быть замечательным, да вот председатель попался ему какой-то неправильный. Эту ошибку и должны были исправить колхозники — выбрать нового. Поселили нас у бабки. Кровать горой, перин семь лежит, а подушек и того больше. Спать сладко! Просыпаюсь от телячьего мыка. Приехали, теленок — мой сосед. Живет в доме вроде кота. На улице снежок белый. Им аккуратно прикрыта сельская техника — сеялки-веялки, что там еще… В клубе гомон. В основном бабы, старухи. Черные платки, хмурые взгляды.

Секта прямо какая-то. Вижу, не верят они в светлое будущее, в которое вот уже прямо завтра с новым председателем они вступят. Избрали председателя, озадачили его. Вот он стоит утром у окошка, пригнув голову, размышляет — с чего начать? А может, прямо с чемодана-вокзала? Принес я тему Фридлянду, а тому жизни уже оставалось дня два-три. Усмехнулся он горько, не били еще, мол, тебя. Ну, смотри, тебе жить…

А в те же дни и фильм вышел «Председатель». Мои снимки словно кадры из этого фильма. Значит и тех чудаков, создателей фильма, еще не били… Выходит, небитых уже много…

Откуда взялись шестидесятники? Да все из этих же небитых ребят. Правда, у многих родители отсидели свое в лагерях, многие так и погибли в них. Но у рожденных в конце тридцатых уже не было животного страха по ночам — а вдруг стук в дверь. Языки не завязывались тугим узлом, никто не боялся подслушиваний и доносов. В своих компаниях травились любые анекдоты, и я что-то не помню, чтоб кто-то от этого пострадал. Диссидентов в расчет не беру. Мне кажется, они сами с радостью вызывали огонь на себя. Но это был особый остров. Какой-то процент протестующих есть всегда и везде…

Вернемся лучше к фотографии. К фотографии как инструменту моего проникновения в иные миры. Что-то я уж слишком красиво загнул, а суть хочу пояснить одним примером. В редакцию пригласили молодого, но уже знаменитого и блистательного Славу Зайцева. Мода — это то, что меня интересовало в самую последнюю очередь. За ней можно было поставить лишь интерес к уравнению, описывающему поведение свободно падающего отрезка проволоки в воздушной среде.

Я пробегал через конференц-зал, в котором проходила встреча. Услышал несколько фраз, которые притормозили мой бег, присел и стал слушать. Слава говорил о законах моды, о проблемах моды, о ее внутренней жизни, а мне казалось, это он говорит о фотографии, стоит только заменить одно слово другим. И прежде я уже подозревал, что существуют какие-то общие законы, по которым существуют и фотография, и литература, и музыка.

Нутром я чувствовал, что такое «плотность» фотографии. А потом стал обнаруживать, что есть она или же нет и в тексте. Читаешь его, а там одна вода, выжмешь — ничего и не останется. Так же как с какой-нибудь случайной, нелепой фотографией. Композиции нет, не сложилась. Может, кадрирование поможет? Начинаешь резать, резать, резать, пока всю не изрежешь и убедишься, что все твои старания бесполезны.

Аркадий Райкин

Аркадий Райкин

Михаил Глузский

У фотографии, как и у литературы, существует «текст». Но есть еще и подтекст. Подтекст, на мой взгляд, важнее текста. Ибо именно подтекст заставляет тебя думать, искать ассоциации, строить предположения, делать выводы, обобщения. Подтекст — это интим. Когда ты его открываешь, ты вступаешь в соитие с автором, влюбляешься в него (конечно, в его произведение, строку, мысль). И одновременно ты «присваиваешь» его себе. Да, самого автора.

Он теперь твой закадычный друг, твой единомышленник, твой современник. Не важно, что он умер пять веков назад. Вот в чем сила литературы! Но и фотографии тоже, хотя в последней эта сила выражена послабее, да и встречается реже. Одни лишь твои фантазии, скажете вы? Возможно. Но жить без фантазий так скучно.

…Итак, колхоз. Но колхоз — лишь эпизод. А мой конек и пристрастия пока — это ученый мир. Не то что б меня уж так сильно интересовали проблемы, которые там решались. Меня скорее привлекает масштаб личности, ярко проявляемая индивидуальность, непохожесть ученых, если рассматривать их внимательно — воротил науки, имеющих свои школы, направления, известность в мире. Таких людей я переснимал, наверное, десятка два. Но след в сознании оставили только трое: Колмогоров, Будкер и Амосов. Последний как-то незаметно для меня превратился в камертон, по которому я выверяю верность звука до сих пор.

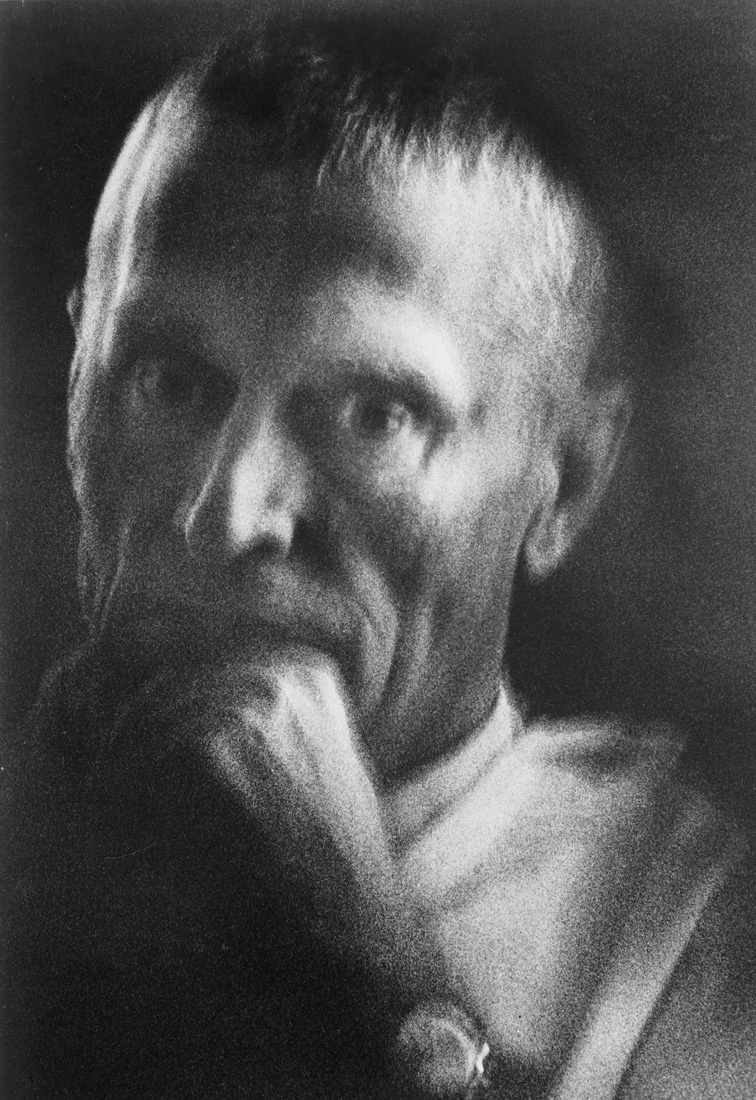

Андрей Колмогоров, математик

Андрей Колмогоров, математик

…Математик Андрей Николаевич Колмогоров вызывал во мне любопытство, замешанное на легком недоумении. Я впервые встречал человека с заметными «странностями» в поведении. Потом я встречу еще одного подобного гения — Сахарова. В своем бытовом поведении они сильно напоминали друг друга. Впечатление от Колмогорова, которого первым из крупных фигур я рассматривал близко, было огромным…

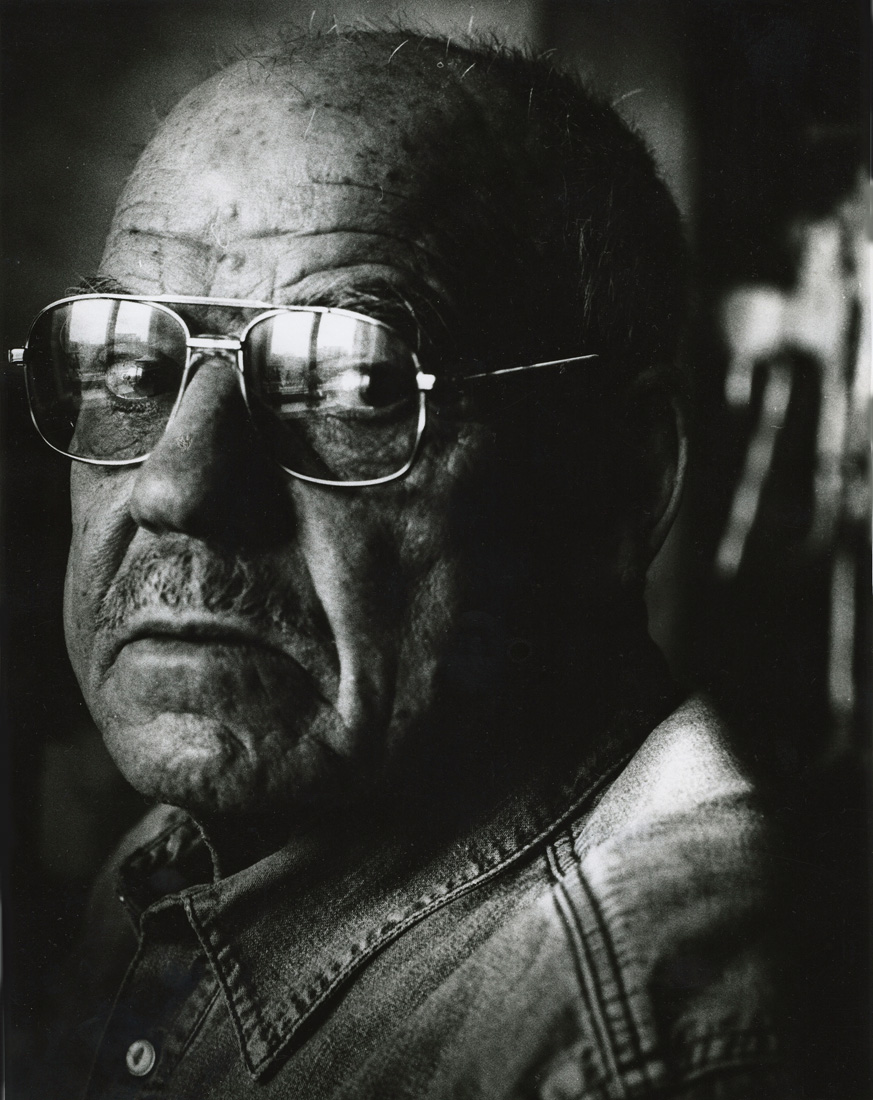

Андрей Будкер, физик

Андрей Будкер, физик

…Андрей Будкер. Физик. Исследователь античастиц, антимира. Что это такое? У него и спрашивайте, для меня — сплошная мистика. И сам он какой-то — неуловимый? ускользающий? Опять мистика. Вот бы и создать эдакий портрет — то ли дьявола, то ли оборотня. Он был гений (они все гении), был жизнелюб, да и женолюб, пожалуй. Сорил идеями, как шелухой от семечек. Со смаком жил, но рано умер. Хороший был человек.

…И появляется Амосов. Сначала его фигура вырастает из его книг — «Мысли и сердце», «Записки из будущего». Какой мужик, какое слово! Жесткое, прямое, краткое. Фраза рубленая. Но в каждой мощь, пружина. Наверное, сам из гранита изваян. Хорошо бы проверить. Проверил. Первый же разговор по телефону (а я уже в Киеве): «И незачем было приезжать, и журнал ваш — говно!». Прямо так, слово в слово.

Действительно, гранит, действительно, кремень. Потом все-таки разрешил приехать в институт, видит — я цыпленок, молодой еще. Чего уж добивать такого. Ладно, снимай. И на операции снимай, и в кабинете сиди. Я на стуле, а он в своем мире. То ли продолжает оперировать еще в своих мозгах. То ли клянет эту профессию хирурга — ведь не собирался же смолоду идти в нее. Однако — судьба… Сидит человек, а с него точно кожу содрали — все переживания наружу. Меня совсем не замечает. А еще чего надо? Смотри да снимай…

Николай Амосов, хирург

Николай Амосов, хирург

Амосов не врал ни в выступлениях, ни в душевных разговорах. Таких людей я больше не встречал. Другой мой кумир — Никулин, легко мог приврать. Но это была не ложь, а розыгрыш. Согласитесь, совершенно иное дело. Я тоже стараюсь врать не каждый раз.

Почему? У меня возникло чувство: если я вру, то в чем-то унижаю себя. Значит, я чего-то боюсь? Боюсь, что узнают мое истинное лицо? Лицо хама или правдоруба? Не думаю. Просто врать мне органически неприятно, я начинаю чувствовать себя обгаженным. Конечно, все это не относится к фотографии, где правда и вранье (легкая подтасовка) идут рука об руку.

Комментарии