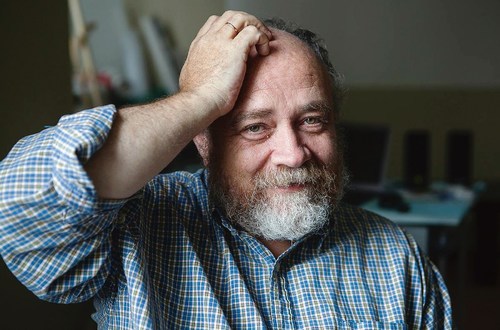

Алексей Мякишев: фотографии как голуби — снял и выпустил…

Алексей говорил, а я старалась его не перебивать. Думаю, что и читателям важно прислушаться к его неторопливому рассказу, не отвлекаясь на мои вопросы. Я предложила начать с самого начала. Алексей согласился. Получился рассказ от первого лица.

Текст: Наталья Ударцева; фото: Алексей Мякишев.

Кировская обл. Грехово, 2011

«Вятка никогда не оставалась без ярких фотографов-художников. Сергей Лобовиков. В советские годы — Михаил Перевощиков, Николай Зыков, в 90-е — Владимир Покрышкин, Алексей Мякишев, Евгений Самарин. Все они делали восхитительные репортажные фото, а в них передавали все своеобразие своей глубинки. Грустно, что этим именам не придается должного значения.

В работах вятских фотографов больше художественности, чем, например, в фотографиях москвичей. В московском фото чувствуется подражание западному стилю, широко используется компьютеризация. В вятской фотографии больше искренности, живости, причастности к природе. В данном случае определенная художественная неграмотность стала плюсом, своеобразным стилем.»

Из интернет-интервью с фотографом Сергеем Исаковым (живет в Париже).

НАЧАЛО

Родился и вырос я в СССР — получается, что я фотограф из Советского Союза. Когда взял впервые в руки камеру, то не думал, что фотография станет моей профессией и будет так много для меня значить. Я жил в Вятке, занимался в фотокружке, и мой преподаватель Владимир Александрович Лимонов меня как-то сразу приметил и выделил из группы учеников.

Первую мою камеру — «Зенит-11» — я получил в подарок. Я сирота, меня воспитывали бабушка и дедушка. Жили мы довольно бедно, денег всегда не хватало, но бабушка, увидев, что я увлекся фотографией и мечтаю о настоящем фотоаппарате, решила подарить мне его на мой день рождения. «Зенит-11» стоял на полке в магазине, и я каждый день туда забегал, чтобы на него полюбоваться. И вот настал долгожданный день, мы с бабушкой отправились в Центральный универмаг его покупать. Бабушка дала мне 200 рублей — по тем временам очень большие деньги! — и сказала: «Иди, купи себе фотоаппарат».

Он был такой красивый в кожаном чехле. Я выбрал к нему объектив «Гелиос», и у меня осталось еще 60 рублей. И я купил на них длиннофокусный объектив 135 мм.

Когда я, нагруженный покупками, встретился с бабушкой и похвастал, что купил еще и «телевик», бабушка сначала расстроилась (она надеялась, что я принесу сдачу), а потом обратила все в шутку. Она была мудрой женщиной и понимала, что инвестирует в мое будущее.

Карелия, Колодозеро, 2012

Карелия, Колодозеро, 2012

Карелия, Колодозеро, 2012

Карелия, Колодозеро, 2012

Очень скоро мои лучшие фотографии попали на выставку в городском Дворце пионеров. Наш районный фотокружок развился и перерос в детскую фотостудию «Мир», куда приходили заниматься дети со всего города. Мой преподаватель взял меня в студию, я участвовал в разных выставках и конкурсах, занимал призовые места, получал грамоты. Однажды за первое место я получил в подарок фотоувеличитель. Постепенно фотография занимала все большее место в моей жизни и становилась моим главным занятием. Все свободное время я отдавал фотографии: снимал, печатал, дарил снимки своим сверстникам.

Все это вызывало уважение и авторитет среди одноклассников. Мне нравилось бродить по городу с камерой, фотографировать своих школьных товарищей, дедушку и бабушку. Мне нравилось наблюдать за солнечным светом, за тем, что происходило в городе. Я видел мир через свой «Зенит-11»…

Однажды, когда я еще учился в школе и проходил практику токарем на заводе, к нам приезжал фотограф из ТАСС. Я не помню его фамилии, но хорошо помню, что у него было два «Никона». Он был для меня человеком с небес! Я ему сказал, что тоже буду фотографом, он объяснил, что это тяжелая профессия, приходится много ездить. А я подумал: какая у него интересная работа, можно всюду ездить и снимать.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

В 1987 году состоялся американский проект «Один день из жизни Советского Союза». В проекте приняли участие 40 американских фотографов, 10 европейских и 30 — из СССР. Все фотографы разъехались в разные уголки страны и должны были снимать одновременно, что происходит на местах. А еще они должны были выбрать в своих регионах одного юного фотографа и отдать ему мыльницу Kodak с пленкой на 24 кадра, чтобы тот отснял ее и передал в оргкомитет проекта для раздела выставки «СССР глазами юных фотокорреспондентов».

К нам в Вятку приехал Виктор Великжанин. Меня вызвали с уроков, и директор городского Дворца пионеров торжественно вручил мне мыльницу с 24 кадрами вместе со списком, что я должен снять, и напутствовал: «Иди и сними!». В списке были Вечный огонь, вид на Вятку и еще огромное количество разных объектов. Я снял Вечный огонь и еще что-то, вспомнил, что у меня всего 24 кадра, отбился от сопровождающих и пошел по городу один. Сфотографировал пионеров, которые собирали металлолом (я снял их на крыше старого разобранного «Запорожца»).

Поснимал еще что-то, и тут за мной прислали черную «Волгу» из администрации Вятки. Меня посадили в машину и отвезли на другой край города, чтобы я снял детский ансамбль «Дымка». Ансамбль уже был готов к съемке, я сделал один-два кадра, и меня отвезли домой. Я хотел снять своего деда, ветерана войны. Дед не очень хотел сниматься, но я его уговорил надеть медали. Сделал портрет деда и свой автопортрет на последний кадр и отдал пленку организаторам. История имела продолжение.

Кировская обл, Юбилейный, 2012

Кировская обл, Юбилейный, 2012

Кировская обл, Белое, 1995

Кировская обл, Белое, 1995

Через какое-то время мне пришло письмо из Национального географического общества США. Письмо было на русском языке, в нем говорилось, что мне посылают мои слайды и просят сделать к ним подписи и дать согласие на публикацию в детском выпуске National Geographic. Я показал письмо своему преподавателю фотографии — и тут такой кипеш поднялся! Были еще времена СССР, железный занавес, тотальная слежка КГБ. Американцы прислали еще почтовый купон на обратное письмо. Выбрали они две фотографии из всей моей съемки: пионеров на крыше «Запорожца» и детский ансамбль «Дымка».

Мне помогли составить ответ. Подписи получились весьма патриотические, в духе советской идеологии, и очень длинные — по странице на каждый слайд. Автор — Алексей Николаевич Мякишев. Американцы так и подписали мои фотографии: под одной стояло Алексей Николаевич, под другой: Алексей Николаевич Мякишев. Через некоторое время мне прислали несколько экземпляров журнала с моими фотографиями, правда, до меня дошел только один, я его до сих пор его храню, а еще через какое-то время — гонорар на 178 долларов, который я так и не смог получить.

Мне было 15 лет, и я не знал, как получить деньги, которые прислали американцы. Все советовали забыть, вставить чек в рамочку и повесить на стену. Но по тем временам это были большие деньги, и я начал выяснять, как их можно получить. Мне помог Саша Федоров, который учился в МГИМО и знал много языков. Он помог положить эти деньги через Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) на счет Внешэкономбанка.

После школы меня призвали в армию. Служил на Камчатке в космических войсках радиотелеграфистом на станции контрольно-измерительного комплекса. Жутко скучал по фотокамере, мне все время хотелось снимать. Потом на станции нашлись старенький «ФЭД» со сбитым фокусом и фотоувеличитель. Я начал снимать. Делал все втайне, незаметно снимал и по ночам печатал фотографии своим сослуживцам. Там же, в армии, решил, что после демобилизации стану фотографом.

Когда возвращался из армии, то ехал через Москву и попытался получить «американские» деньги. К Внешэкономбанку стояла огромная очередь.

А еще до армии приезжал какой-то австриец, он купил у меня несколько фотографий за двести австрийских шиллингов. Эти шиллинги пришлось отдать за то, чтобы обойти огромную очередь в банке. Когда меня за двести шиллингов провели в банк, оказалось, что счет мой закрыт и, чтобы получить деньги, мне нужно привезти справку из ВААП. Я помчался в ВААП, взял справку, успел до закрытия банка и получил наконец деньги, но не доллары, а немецкие марки, на которые смог купить японский фотоаппарат «Минольта S300». Вернулся в Вятку гордый, с хорошей камерой.

Карелия, Колодозеро, 2011

Карелия, Колодозеро, 2011

Карелия, Колодозеро, 2011

Карелия, Колодозеро, 2011

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Вернулся из армии в новую реальность: после стольких лет социализма вдруг открылась свобода без границ. Друг посоветовал обратиться в новую газету «Выбор». Меня взяли вторым штатным фотографом. Первый фотограф был в возрасте, и нужен был молодой, который будет бегать. Ну, я и бегал. Днем снимал, ночью печатал фотографии для газеты. Утром приносил отпечатки в редакцию, и они шли в газету. Цифровых технологий еще и в помине не было.

И стал много снимать. Вообще, я был настолько увлечен фотографией и вовлечен в нее, что ничего другого не видел и не слышал.

Мне нравилась такая жизнь. Я получал приличную зарплату и занимался любимым делом. В городе было много фотографов, среди них и такие крутые, что я думал: мне добраться до них — как до небес прыгнуть. До сих пор живет в городе Сережа Скляров, чьи снимки меня вдохновляли и подпитывали мой визуальный голод. Мне хотелось учиться, смотреть работы классиков и современников. Но Интернета не было, а были у меня два фотоальбома — Александра Родченко и Анатолия Скурихина. Вот их я и перелистывал без конца. Сначала я работал в «Выборе», а в 1995 года перешел в независимую газету «Вятский наблюдатель».

Меня туда пригласил главный редактор. В газете у меня была лаборатория на 11-м этаже в бывшем туалете. Там я печатал свои первые выставочные фотографии. Снимал много для газеты, и еще много снимал для себя того, что отличалось от газетной съемки. Печатал фотографии размером 20×30 в свое первое портфолио. Я до их пор храню эти отпечатки и смотрю на них как на то, что было в другой жизни.

Карелия, Колодозеро, 2012

Карелия, Колодозеро, 2012

Карелия, Колодозеро, 2011

Карелия, Колодозеро, 2011

ИЛЛЮЗИЯ НЕРЕАЛЬНОСТИ

В Вятке в середине 90-х шла бурная культурная жизнь: поэты, музыканты, художники, фотографы вдруг откуда-то взялись и стали себя показывать и реализовывать. Я тоже варился в этой культурной среде, дружил со многими художниками и музыкантами. Много смотрел фотоальбомов и альбомов по искусству в городской библиотеке, утолял свой визуальный голод и занимался самообразованием. Меня интересовало все: свет, цвет, сюжет, композиция живописных произведений. Я впитывал это и думал, как применить в фотографии. Особенно меня поразил импрессионист Эдгар Дега с его свободной композицией и фотографичностью.

Впечатления от живописи и увлечение живописностью привели меня в 1994-м к пикториальной фотографии. Я познакомился с работами Георгия Колосова и Анатолия Ерина, смотрел их работы в журнале «Советское фото» и «Чешское фоторевю». Мне захотелось уйти от документальности в иллюзию нереальности. Я начал использовать какие-то эффектные фильтры, потом сам сделал монокль из старого «Гелиоса», стал с ним экспериментировать и снимать цвет. Это был период ухода в свой мир, я ушел в него с головой — и пришел к кризису.

Друзья-фотографы были рядом — Сережа Михеев и Паша Смертин. Паша работал в газете «Вятский край», я — в «Вятском наблюдателе», а Сережа — в коммунистической «Кировской правде». И мы постоянно встречались, показывали друг другу фотографии. Мы обычно собирались в фотолаборатории у Сережи Михеева, туда же приходили фотографы из других изданий, мы общались, спорили, обменивались опытом, обсуждали технические новинки. Рядом была студия известного и колоритного вятского фотографа Леонида Шишкина. Он показывал старые фотографии Вятки 30-х годов.

Такая насыщенная жизнь подпитывала и давала почву для дальнейшей работы и творческих экспериментов. Мое увлечение моноклем было недолгим. Я точно помню этот момент. К нам в город приехал Ханс Путнис, немецкий издатель альбома фотохудожника Сергея Лобовикова. Приехал вместе со своими студентами. Приехала с ними и фотограф Аннет Фрик, с которой мы позже сделали совместный проект. Я показал Хансу свои снимки, сделанные моноклем. Он объяснил, что это не совсем фотографии, и подарил мне альбом Картье-Брессона.

Я тут же заразился фотографией Брессона, подумал: вот она — настоящая фотография! Забросил монокль и начал снимать жизнь. Ханс приезжал еще несколько раз и смотрел, как я меняюсь. Я ведь до этого не видел работ зарубежных фотографов. Мне просто было интересно для себя что-то новое и неожиданное открывать. Делать визуальные открытия. С альбома Картье-Брессона началась моя новая фотографическая жизнь. Я начал активно снимать для себя — отличное от того, что я снимал для газеты, и потихонечку пополнять свое портфолио.

В середине 90-х годов появился доступ в Интернет, появился фестиваль «Интерфото», основанный Люшином Перкинсом. Я побывал на втором фестивале, познакомился с Владимиром Семиным и Александром Лапиным, походил на семинары и встречи с зарубежными фотографами. Понял, что фотография гораздо больше, шире, глубже, чем я себе представлял. Я стал активно снимать в Вятке, сам искал темы, не ждал задания от редакции, а искал темы и снимал в разных местах. Занял призовое место в конкурсе «Пресс Фото России».

Вятка, 1996

Вятка, 1996

Кировская обл, Социалистический, 1997

Кировская обл, Социалистический, 1997

ПЕРИОД НАКОПЛЕНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ

В 1998 наступил дефолт, начался кризис. Мои друзья Паша Смертин и Сережа Михеев уехали в Москву. В 1999 году и я перебрался в столицу и начал работать в «Коммерсанте». 1999–2006 годы стали в моем творчестве периодом накопления и осмысления. Я не хотел идти в штат «Коммерсанта», работал по договору. «Коммерсантъ» — хорошая профессиональная школа репортерства, но это конвейер, фабрика, беготня. С 2001 года я начал сотрудничать с финской газетой «Хельсинки саномат» (Helsingin Sanomat). Мне нравилось с ней работать: много было командировок, задания были интересные, и платили получше.

В «Коммерсанте» сразу почувствовали, что я не полностью отдаюсь работе. В 2005 году я начал сотрудничать с русским Newsweek и стал еще больше ездить по России. Было интересно и комфортно работать в Newsweek. Я был на Сахалине, в Сибири, на Кавказе, я был практически во всех городах европейской части России. От Newsweek я был в зарубежных командировках и снимал грузинско-осетинский конфликт в 2008 году. Журналистская работа отнимала все силы и время и не оставляла сил на свои проекты.

ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

В 2008 году я перелопатил весь свой пленочный архив и отсканировал те фотографии, которые были мне важны. Я понял, что я раньше двигался правильно, но чаще интуитивно. Я понял, что фотография безгранична. Те фотографии, которые мне тогда нравились, частично ушли из портфолио, некоторые показались наивными, какие-то я оставил.

Не факт, что я, через какое-то время снова вернувшись к своему архиву, не поменяю точку зрения. Но что удивительно: те фотографии, за которыми что-то есть, — они начинают жить сами по себе. Независимо от тебя. Они как голуби: ты их выпустил — и они полетели, и живут в своем мире. Когда ты к ним возвращаешься, то понимаешь, что это что-то более или менее настоящее.

Кировская обл, Каринка, 1994

Кировская обл, Каринка, 1994

Мне всегда интересна в фотографии некая недосказанность. Это когда ты смотришь на фотографию, она, вроде бы, простая и понятная, а ты не можешь от нее оторваться, что-то в ней есть такое, что тебя не отпускает. Какая-то загадка. Когда фотография слишком очевидна, она не дает почву для фантазии, домысливания и размышления. Эта неочевидность для меня главное и не дает мне покоя с тех пор, как я впервые взял камеру в руки. Тебя что-то цепляет, ты снимаешь, стараясь это передать, но не факт, что именно так все и получится на снимке.

Мистика, магия фотографии меня очень привлекает. Часто бывает так, что снимаешь на драйве, а потом проявляешь пленку и удивляешься: неужели это я снял? Когда я выхожу на съемку, то настраиваюсь на нее. В этот момент голова у меня чистая, для меня ничего не существует в мире, кроме меня, моей камеры и того, что я снимаю. Это похоже на транс. Какое-то особое состояние.

— Но когда ты снимаешь людей, ты с ними общаешься? Ладно, во время крестного хода ты мог наблюдать, подглядывать и незаметно снимать. Но в твоих проектах «Вятка», «Колодозеро» ты явно вступаешь в контакт со своими героями. Скажи, а эти проекты — они бесконечные?

— Похоже на то. Каждый год я стараюсь выбраться в Вятку на съемку. Я очень люблю наш край, российскую провинцию. Если взять мою родную Кировскую область, то там столько интересного и еще неснятого, что это — копать, копать и копать. А если взять всю Россию целиком?..

— Да, я тоже все время про это думаю. Как много неснятого в российской глубинке!

— Возьми то же Колодозеро — это всего несколько маленьких деревень вокруг озера. Но каждый раз, когда я туда приезжаю, я по-новому все воспринимаю. Это сфокусированная вроде бы местная история, но через нее можно показать весь мир. Там все для этого есть. Есть и духовная составляющая, и особый ландшафт, и местные люди, местный колорит, особая атмосфера, дух места. Езди-езди, копай-копай… Я в Москве максимум одну пленку за день сниму. А Москва — она же кипит-бурлит. Казалось бы, вот она жизнь! А потом приезжаешь в деревню и видишь настоящую жизнь. Фотография это передает. Мы с Георгием Колосовым общались еще перед Колодозером, отбирали снимки для выставки, Георгий был куратором моей выставки в Москве. Мы отбирали из 500 снимков о Вятке 70 для выставки, и Георгий пожелал мне найти другую тему, равную Вятке по значимости и осмыслению. И вскоре я попал на Колодозеро.

— А как ты туда попал?

— Меня туда привез мой друг Саша Шумских. Мы приехали на Рождество, и я сразу понял, что нашел свою новую тему. Север. Карелия. Я давно мечтал поехать на север в Карелию, в Архангельскую область. Мы приехали, я познакомился с батюшкой отцом Аркадием, его многодетной семьей и как-то погрузился в атмосферу тех мест. Мы жили в простом деревянном доме в семье отца Аркадия. Меня как-то все сразу зацепило. И батюшка, вокруг которого много чего происходит, и храм…

— Там люди живут или бывают наездами?

— Есть местные жители, есть приезжие. Раньше там были большой колхоз, школа. Очень красивое место. Озеро живописное. Огромный карьер. Окрестности очень красивые. Вокруг много деревень — и заброшенных, и еще действующих. Но Колодозеро — оно самое из них живое. Это чувствуется во всем: там нет никакого упадка, повального пьянства, как в соседних селах.

— Ты там крестился?

— Нет, я крестился в Вятке в 2005 году, во время крестного хода. Великорецкий крестный ход произвел на меня сильное впечатление и оказал сильное влияние. Мы много общались с Колосовым и Семиным. На крестный ход много фотографов приезжало. Это была хорошая площадка для общения. Коля Игнатьев, Джейсон Эшкенази, Валера Нистратов. Ты смотришь, как и что они снимают, учишься и пытаешься найти что-то свое. В результате пятнадцати крестных ходов родилась серия «Паломники».

— Ты снимал ее пятнадцать лет?

— Больше. С 1993 года ходил почти каждый год. Считаю ее завершенной.

— А проекты «Вятка» и «Колодозеро» продолжаешь снимать?

— Да, они каждый год пополняются новыми фотографиями.

— Москву пытаешься снимать? Может быть у тебя «московский» проект?

— Пытаюсь. Стараюсь снять ритм жизни Москвы. Снимаю то, что меня цепляет, без узко обозначенной темы. Просто свое ощущение города. Много лет уже снимаю Москву. Но мы с ней в сложных отношениях. Мне трудно ее снимать. Она разная. Неоднозначная. Чаще неприветливая. Порой — прекрасная. Удивительная. Суетливая. Страшная. Много эпитетов можно отнести к этому городу. Много такого, что и отталкивает, и притягивает одновременно. Много интересного и непонятного. Сейчас я больше осознал этот город и привык к нему.

Даже полюбил. Сейчас я готов к московским проектам и начал снимать вместе с Георгием Колосовым и Костей Бенедиктовым Донской монастырь. Интереснейший объект! Обитель со своим укладом, братией, которая там живет. В таком городе — такое святое место. Мне интересно это ограниченное пространство со своей жизнью и своей атмосферой, фактурой. Недавно снимал там постриг монахов.

Еще снимаю на улицах города, стараясь передать его ритм… Важно, какую задачу ставишь перед собой, какой смысл вкладываешь.

Но я все равно больше люблю провинцию и стараюсь выехать в нее сразу, как только у меня появляется свободное время. Невозможно долго находиться в городе, через какое-то время все начинает давить.

Еще я участвую в проекте Олега Климова «От Белого до Черного моря». Интересный проект. Жизнь у воды очень интересна. Сейчас мы собираем деньги на проект.

Карелия, Корбозеро, 2011

Карелия, Корбозеро, 2011

Карелия, Корбозеро, 2011

Карелия, Корбозеро, 2011

— Ты разделяешь фотожурналистику и документальную фотографию?

— Да, у них разный подход, сроки изготовления, назначение. Я снимаю Колодозеро, и у меня нет цели показать явление или обозначить проблему. Нет задачи рассказать, чем это место отличается от других мест на Земле.

Мне важно рассказать о жизни, людях, о себе. Мне важно рассказать об отце Аркадии, о тех, кто вокруг него, о тех, кто живет в соседних деревнях. Чаще всего документальный проект ориентирован на книжно-выставочную жизнь, а не только на публикацию в средствах массовой информации. Фотожурналистика — она более конкретна, более нацелена на определенную аудиторию. У документального проекта другая жизнь. Я каждый раз приезжаю в Колодозеро и каждый раз нахожу что-то новое и получаю новые впечатления. У меня может получиться в одной истории много разных мелких, более сфокусированных.

— Можно сказать, что документальная фотография составляет и оставляет визуальный портрет времени?

— Да, я считаю, что проект «Вятка» у меня получился реально визуальным портретом времени. Вернее, это скорее память о прошедшем времени. Прошло двадцать лет за время съемки этого проекта. Эта память — моя и не моя.

— Фотографии как голуби: снял и выпустил?

— Да.

— «Правда–неправда» в фотографии — модная тема. Интересно твое мнение.

— В современной фотографии мне не нравится идея концепта. Когда идея, разум преобладают над чувством, твоим восприятием и твоей искренностью. Есть идея — надо ее воплотить, выстроить, подгоняя под нее реальность, придумывая, а не беря из жизни. На мой взгляд, настоящая, правдивая фотография — это искренняя фотография, пропущенная через сердце. Когда фотограф берет кусочек жизни, пропускает его через себя и оставляет в виде фотографии.

Данной ему случайно–неслучайно провидением, удачей. Для меня это гораздо важнее и интереснее - смотреть и удивляться, рассматривать и стараться понять, как оно случилось-произошло-пришло. А когда это придумано и постановочно, это сразу видно. Фотография — она не врет, она как лакмусовая бумажка все проявляет — и автора, и его мировоззрение. Все отражается в фотографии.

Что за человек, как мыслит, как видит, как чувствует, каких ценностей придерживается, какая у него внутренняя составляющая. Это здорово. Фотография по сути своей — отражение автора. И всегда интересно, когда у автора необычный взгляд. Когда человек видит не так, как остальные. Когда он замечает такие вещи, которые обычный человек никогда в жизни не увидит.

Правда — она в голове фотографа и его сердце. Каждый человек эту правду сам для себя определяет. Правда на самом деле — это и есть фотография. Очень важно не переходить какие-то грани. А в фотожурналистике такая опасность автора подстерегает. Очень легко уйти за грань правды. Мне интересен в фотографии некий баланс, когда в ней есть и загадка, и мистика, и правда. Когда есть все: и свет, и цвет, и форма, и содержание. А главное, к чему надо стремиться, — это гармония.

Комментарии